魯山花瓷:唐宮榮耀與歲月沉浮

獨家搶先看

陶瓷,自新石器時代開始便與我們一路同行,歷經由陶到瓷、由粗及細、從蠻荒步入文明的蛻變,見證了從鄉村到都市的滄桑巨變。無論時代如何更迭,社會如何進步,科技如何飛躍,人們對陶瓷的倚重卻始終未減。在這漫長的歷史長河中,有一種瓷器,他曾經獨享宮廷御用之尊,聲名顯赫,傲視群芳,那便是“魯山花瓷”。圖1唐代魯山花瓷腰鼓 北京故宮博物院收藏

獨樹一幟的命名方式 ,非凡陶藝的標識

通常,瓷器的命名一般都是取地名,或地名加窯名,比如汝瓷、定瓷、磁州窯瓷、饒州窯瓷、龍泉窯瓷等,一看便知道他的產地。然而,對于瓷窯知識不甚了解的人來說,單從名稱上往往難以窺見其色彩,如汝瓷的天青、定瓷的潔白、饒州窯瓷的青白等。唯獨魯山花瓷,其名字既揭示了產地——魯山窯,又直觀展現了其特色——“花瓷”,一目了然,獨具匠心。更為難能可貴的是,“魯山花瓷”的名字是皇上御賜,且有明確文獻記載,這在陶瓷史上堪稱獨一無二。據唐南卓所著《羯鼓錄》記載,開元年間,宰相宋璟與唐玄宗李隆基共賞音樂時,在急促的鼓聲中說道:“不是青州石末,即是魯山花瓷。”這應該是歷史記載中最早、時間、地點、人物、名稱俱全的御用瓷證明了。

榮登御瓷之巔,何時盛譽唐宮?

魯山花瓷何時成為宮廷御瓷,歷史文獻中并沒有明確的記載,然而,通過細致梳理相關文獻資料,我們仍能捕捉到一些珍貴的線索。《魯山縣志》記載:“開元八年(720年),段店一帶瓷器工業迅速發展,出現前所未有的鼎盛局面,產品頗負盛名。”雖然記錄簡練,只有寥寥數十個字,但是,從“前所未有”、“鼎盛局面”、“頗負盛名”等的表述,無不在向我們展示魯山花瓷在那個時代的輝煌。或許,正是因其已成為唐宮中的御用品,才能贏得如此贊譽,否則,又怎會留下如此顯赫的記載呢?

下面,讓我們聚焦一位與魯山花瓷有著深厚淵源的歷史人物——宋璟。時光回溯到一千四百年前的唐朝,曾任洛陽令的南卓,編纂了唐代的一部音樂著述《羯鼓錄》。里面有這樣的記載:“宋開府璟,雖耿介不群,亦深好聲樂,尤善羯鼓,始承恩顧,與上論鼓事,曰:‘不是青州石末,即是魯山花瓷。’”這段記載為我們大致框定了魯山花瓷進入唐宮的時間下限。

提及“宋開府璟”,他便是唐代著名的“房杜姚宋”(房玄齡、杜如晦、姚崇、宋璟)四大賢相之一的宋璟。宋璟(663年-737年),早在唐睿宗時期,他就是吏部尚書、同中書門下三品,后因奏請太平公主出居東郡遭貶。開元四年(716年),再次遷官吏部尚書兼黃門監,接替姚崇升為宰相。開元八年(720年),因壓制犯法官僚的申訴,又嚴禁惡錢流通,招致彈劾,唐玄宗忍痛罷相,改授為開府儀同三司的虛職。開元十七年(729年),宋璟第三次升任宰相,任尚書右丞相。開元二十年(732年),宋璟多次請求告老還鄉,唐玄宗再三挽留未果,最終批準辭職,并于開元二十五年(737年)十二月十五日病逝。根據史料記載,宋璟曾三次任宰相,在開元八年(720年)——開元十七年(729年)期間為“開府儀同三司”。《羯鼓錄》中,提到的“宋開府”,正是這一時期的他。《魯山縣志》與《羯鼓錄》的記載互相驗證,表明魯山花瓷最晚在開元八年至開元十七年,即公元720年--729年之前,已經走進了唐宮的殿堂。

宋璟與魯山花瓷的深厚淵源,不僅體現在《羯鼓錄》中他與唐玄宗討論音樂時提及的“魯山花瓷”,還體現在位于河北省邢臺市沙河市東戶鄉中學校園內的宋璟碑(大歷五年【770年】由顏真卿撰文并書寫),2006年9月25日與魯山花瓷段店瓷窯遺址一同被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位,進一步證明了兩者之間的不解之緣。

樂器千百種,腰鼓何以獨領風騷?

漢代有一首民歌唱到:“吳王好劍客,百姓多瘡瘢。楚王好細腰,宮中多餓死。”此歌深刻描繪了“上行下效”的社會現象,同樣,唐代羯鼓的盛行,無疑與唐玄宗對其酷愛息息相關。

羯鼓是一種出自于外域的樂器,以其獨特的構造與音色著稱。 羯鼓兩面蒙皮,腰部細,用公羊皮做鼓皮,因而得名。龜茲、高昌、疏勒、天竺等地的居民都擅長使用羯鼓,南北朝時經西域傳入中原。據唐·南卓《羯鼓錄》記載:羯鼓是用山桑木制成,形如漆桶,置于床架之上,用兩只鼓槌擊打。羯鼓的聲音急促、激昂、響亮,尤其適用于演奏急快節奏的曲目,既能作為戰鼓為戰士助威,亦能在高樓賞景時演奏,時值明月清風,鼓聲凌空遠揚,特性與其他樂器迥異。正因如此,《新唐書·禮樂志十二》記載,唐玄宗李隆基贊譽道:“羯鼓,八音之領袖,諸樂不可方也。”

在唐宮中,羯鼓的用途已經遠遠超越了音樂本身。《羯鼓錄》上曾有兩段記載尤為生動:一次是在二月初的一個清晨,雨后初晴,景色明媚,小殿內庭中柳樹與杏花即將綻放。唐玄宗目睹此景,不禁感嘆道:“面對如此美景,怎能不為之演奏一曲呢?”左右侍從相視一笑,正欲備酒,唯有高力士命人取來羯鼓。唐玄宗隨即下令于軒前擊鼓一曲,曲名《春光好》(為玄宗自制)。演奏完畢,他神采飛揚,回頭再看柳杏,皆已綻放。他指著花朵對嬪妃與侍臣笑道:“此景此事,不稱我為天公,又當如何呢?”眾人皆呼萬歲。另一次,他創作了《秋風高》一曲,每當秋高氣爽、晴空萬里之時便奏之,每次必有清風徐來,庭葉隨風飄落。其曲之絕妙,皆如此類。

圖2唐代魯山花瓷 瓶、罐 魯山段店博物館收藏

唐玄宗性格豪爽,極不喜琴。有一次,他正在聽琴,未及曲終便怒斥琴師道:“待詔出去!”隨后對內官說:“速召花奴(寧王長子李璡),將羯鼓取來,為我驅散這琴聲之濁氣!”

宋代沈括在《夢溪筆談·樂律一》中也曾記述:“吾聞《羯鼓錄》序羯鼓之聲云:‘透空碎遠,極異眾樂。’唐羯鼓曲,今唯有邠州一父老能之......而其人已死,羯鼓遺音遂絕。”

由于唐玄宗對羯鼓的偏愛,皇宮中不僅藏有精致的木制域外羯鼓,更有來自魯山段店窯的珍稀花瓷腰鼓,兩者交相輝映,彼此增色,為“性英斷多藝,尤知音律,善八分書”(舊唐書 玄宗本紀)的李隆基提供了豐富的樂器選擇和無盡的歡愉。

古語云:日中則昃,月滿則虧。安史之亂將大唐王朝推向了崩潰的深淵,唐宮的無數珍寶也在此劫中蕩然無存。那些木制羯鼓早已灰飛煙滅化為塵埃,而花瓷腰鼓卻奇跡般地幸免遇難,他不僅躲過了安史之亂的浩劫,更歷經唐朝覆滅、五代十國的紛擾,宋、遼、金、元的更迭,直至明、清,跨越1400年的悠悠歲月,至今仍然完好無損的展現在北京故宮博物院的殿堂之上,他長58.9Cm,兩端口經22.2Cm,腰鼓廣口,纖腰,全身七道弦紋,以黑釉為基色,飾以二三十塊白色釉斑,2013年8月19日被國家文物局列入永久禁止出國(境)展覽文物。魯山花瓷腰鼓,以其獨有的驕傲和輝煌,向我們講述著它的傳奇故事。

能夠躋身皇宮,背后蘊含何種玄機?

隋唐時期,盡管我國的瓷器生產尚未步入完全成熟階段,但是,以越窯青翠欲滴的南方青瓷和以邢窯潔白如玉的北方白瓷為代表的“南青北白”格局已經初步形成,遺憾的是,當時的瓷器釉色略顯單調,缺乏足夠的欣賞性,這與盛唐的絢爛多姿、海納百川的多元文化風貌不太協調。恰在此時,魯山花瓷猶如一顆璀璨的新星橫空出世,閃耀在瓷器藝術的殿堂之上。

魯山花瓷,以其獨特的黑釉或者芝麻釉為底釉,再巧妙地施以白斑或藍斑,這些斑塊宛如行云流水,自由揮灑,無拘無束,展現出一種超凡脫俗的藝術魅力。入窯后,采用段店生產的優質原煤,將窯溫提升到1250°——1600°的高溫區間,從而形成入窯一色,出窯千變萬化的花瓷珍品。魯山花瓷不僅是第一個高溫釉變瓷,更是第一個實現一瓷多彩的瓷器,一舉打破了“南青北白”的傳統格局,為以后的三彩瓷、青花瓷等瓷器的創新和發展打下了堅實的基礎,具有劃時代的偉大意義。

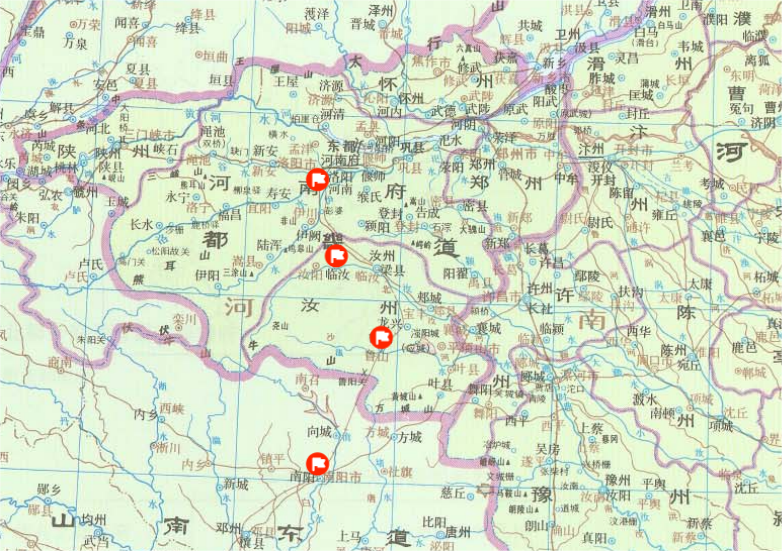

圖3唐代地圖中魯山縣的地理位置

一方面,魯山花瓷的黑地、白斑、藍斑的斑斕多彩,與唐朝的厚重底蘊、深邃智慧、繁華景象和進步精神不謀而合,深受從皇宮貴族到平民百姓的喜愛和追捧。另一方面,魯山花瓷以其匠心獨運、技藝精湛、工藝成熟、品種繁多、樣式豐富的特點著稱于世。據現存的史料記載和遺存的實物證實,魯山花瓷品種就多達幾十種,涵蓋樂器品種、文化用品、祭祀器具、擺件裝飾、生活用具等各個方面,如花瓷腰鼓,(大小長短各異,有60cm長的、有30cm長的、有20多cm長的,大中小不一而足),花瓷注子,花瓷花灑,花瓷執壺,花瓷雞首壺、花瓷鳳首壺,花瓷螭龍壺、花瓷龍首壺,花瓷雙系罐、四系罐,花瓷蒜頭罐,花瓷瓶,花瓷盆,花瓷碗,花瓷缽,花瓷洗,花瓷盤,花瓷盞、花瓷碟,花瓷香爐,花瓷燈具等等,可謂是琳瑯滿目,應有盡有。

交通的便捷性也是魯山花瓷進入唐宮的關鍵因素之一。段店瓷窯恰巧坐落于歷史悠久的宛洛古道之上,這一位置也是絲綢之路上不可或缺的交通樞紐,歷史上極富盛名的魯山絲綢,就是從這里被源遠不斷地運往各地,遠銷海內外。環村蜿蜒流淌的大浪河,歷經千載而水源不絕,為花瓷的運送增添了極為有利的自然條件。

歲月長歌,幾時重鑄榮光?

光陰似箭,歷史的巨輪載著時光駛入了新中國紀元。在這歷史歲月的流轉中,魯山花瓷,這一沉睡了千年的藝術寶藏,在北京故宮博物院專家們的細致審視與重新發掘下,猶如鳳凰涅槃,再度煥發光彩,并迅速成為收藏界競相追捧的新貴。

此時此刻,在他的原生地——河南省平頂山市魯山縣梁洼鎮段店村,魯山花瓷迎來了它真正的新生。這里的村民們,深受魯山花瓷文化的滋養與啟迪,懷揣著對這份千年遺產的無限敬仰與熱愛,毅然決然地肩負起了傳承與發揚魯山花瓷技藝的重任,誓要讓這璀璨奪目的文化瑰寶在新時代綻放出更加耀眼的光芒。

李新春,一位根植于魯山縣段店村的陶瓷藝人,是段店村花瓷技藝家族傳承的第四代傳人,平頂山市非物質文化遺產的杰出代表。2016年11月,李新春在段店村這片古老的土地上,創立了魯山縣李氏陶瓷有限公司。他懷揣著對傳統文化的敬畏與熱愛,致力于挖掘花瓷文化的精髓,同時廣納百家之長,遠赴汝州、神垕、清涼寺、景德鎮等地,向陶瓷界的各位大師虛心求教,以期讓魯山花瓷在新時代綻放新的光彩。

馬偉,同樣來自魯山梁洼段店村,自幼便在這片孕育了深厚陶瓷文化底蘊的土地上,與古瓷結下了不解之緣。在段店瓷窯汝瓷復興工程被文化部列為國家十大重點工程之際,他憑借對汝瓷的無限熱愛與執著,創建了魯山馬氏陶瓷廠,成功復制出汝瓷洗、枕、盤、盞、葵口碗、梅瓶等精美工藝品,為段店窯汝瓷文化的傳承與發展書寫了濃墨重彩的一筆。

尚國全,亦是魯山梁洼段店村人,他數十年如一日,精心打造了魯山縣段店輝鴻陶瓷坊。這里集魯山花瓷的研發、制作、銷售于一體,依托千年的文化底蘊,致力于傳承與發展魯山花瓷這一傳統技藝,使之在新時代煥發出勃勃生機。

而郭耀輝,則致力于魯山段店博物館的建設,深入研究與傳播魯山段店瓷窯文化。博物館展廳內魯山段店窯唐、五代、宋、金、元等各朝代藏品琳瑯滿目,共計700余件,瓷片標本更是多達上百萬片。展館全天候開放,作為魯山對外展示段店瓷窯文化的窗口,接待了眾多陶瓷文化愛好者與專家,備受省市縣各級領導的關注與重視。

圖4魯山縣段店輝鴻陶瓷坊尚國全拉坯中

此外,李亞凱,作為中國書法家協會會員、平頂山學院客座教授及平頂山職業技術學院書法專業導師,他積極籌建梁洼〔段店窯〕書法陶瓷研學基地,與書畫藝術家、書畫院及藝術機構合作建立寫瓷畫瓷基地,并與多所高校建立大學生實訓實習、寫生創作基地等,為魯山花瓷文化的傳承與創新注入了新的活力。

與此同時,魯山花瓷亦贏得了平頂山和魯山眾多有識之士的青睞與贊譽,袁留福便是其中的佼佼者。2005年1月3日,從魯山縣段店花瓷非物質文化遺產開發有限公司傳來振奮人心的消息,該公司負責人袁留福榮幸當選為中國非遺保護協會陶瓷分會理事;同時,其魯山花瓷《龍騰盛世》《一鼓作氣》兩件作品被國家博物館收藏,為魯山花瓷的傳承與發展再添光彩。

“夢雖遙,追則能達;愿雖艱,持則可圓。”我們堅信,在我國社會經濟持續高質量發展的良好環境中,伴隨著對文化傳承日益加深的重視,以及在各級領導的深切關懷與社會各界的共同努力之下,魯山花瓷必將迎來光輝重放的璀璨時刻,再次鮮衣怒馬盛裝登場。(尚宏遠)